食物アレルギー(赤ちゃん、子ども)の特徴や検査について

食物アレルギー(赤ちゃん、子ども)の特徴や検査について

赤ちゃんの湿疹や食事に関するお悩みがあった場合、様子見をせず早めに相談していただくことが食物アレルギーの予防につながります。湿疹を放置しておくと、経皮感作といって皮膚から触発されて食物アレルギーになることがわかってきました。乳幼児期のアトピー性皮膚炎から、食物アレルギー、気管支喘息、アレルギー性鼻炎など、次々とアレルギー疾患が現れるアレルギーマーチを起こすこともありますから、スタートの治療がとても重要です。湿疹があればまずその治療を行い、健康な状態の肌をキープすることが食物アレルギーを予防する上でも大切なので、早めの受診を心がけてください。

星空こども・アレルギークリニック

院長 塚本容子

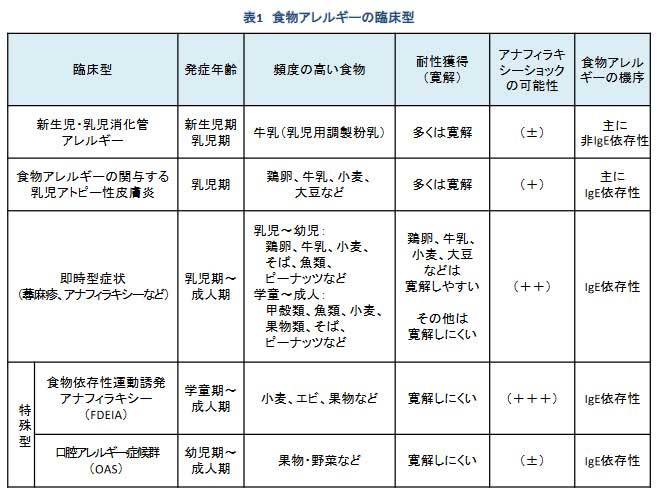

特定の食べ物を摂取することで、皮膚のかゆみや発疹、目や鼻の症状、呼吸困難、消化不良、さらにはアナフィラキシーなど、さまざまな体の反応が起こる状態を「食物アレルギー」と呼びます。

お子さんの年齢によって何科に受診したらいいの?と悩む保護者の方もいらっしゃるかと思いますが当院では赤ちゃん、子どもを中心に大人の方まで食物アレルギーの診療を行っています。

当院の院長は、エピペン(アナフィラキシー補助治療剤)処方登録医ですので、アレルギー症状が出てしまった場合に備えた指導も行っております。

西宮市・宝塚市・伊丹市周辺のお住まいの方で、離乳食の開始時のお悩みやじんましんなどのアレルギーを疑う症状があれば当院へご相談ください。

生後まもない赤ちゃんに多い食物アレルギーの1種で、下痢・嘔吐・血便などの消化器症状が中心です。ミルクや卵黄が原因ですが、母乳育児中でも起こることがあります。アレルギー用ミルクへの変更や卵黄の除去で症状の改善がみられることが多く、ほとんどは2歳ごろまでに自然に軽快します。消化管アレルギーは、検査をしても数値に現れないのが特徴です。また、誤って胃腸炎と診断されていることもあるため注意が必要です。じんましんや嘔吐の他にも、喘鳴(ぜんめい)、呼吸困難、下痢、咳や腹痛などの症状の他、アナフィラキシーに至る可能性もあるので、何らかの症状が出た場合は、早めにアレルギー専門の医師のもとを受診することをお勧めします。

湿疹が長引く乳児の中には、卵や牛乳、小麦、大豆などの食品が関与していることがあります。スキンケアや薬物治療で改善がみられない場合は、食物アレルギーの可能性があります。

食物アレルギーの中で最も一般的な症状で、食後30分~2時間以内に、皮膚の赤み、腹痛、咳などの症状が現れるタイプです。乳児では卵や乳製品、小麦などが原因になりやすく、幼児以降では魚卵、そば、ナッツ類、甲殻類なども注意が必要です。

食後の運動で発症するアレルギーで、小麦やエビなど特定の食物を食べた後に運動すると症状が現れます。思春期以降に多く、単に食べるだけや運動するだけでは症状は出ません。

果物や野菜を食べた後に、口の中や喉がイガイガする症状が出ることがあります。多くの方は花粉症を併せ持ち、シラカバやスギなどの花粉に対するアレルギーが関連していると考えられています。加熱した食品では症状が出ないこともあります。

※耐性獲得(寛解)とは、成長に伴う消化管機能と免疫学的機能の成熟により、食物アレルギー症状が出現しなくなること。

出典:食物アレルギー研究会(食物アレルギーの診療の手引き2017

近年、食物アレルギーの診療方針は「必要最小限の除去」が基本です。検査結果だけで食事制限をするのではなく、問診や食物経口負荷試験を通じて実際に症状が出るかどうかを確認しながら判断します。

離乳食の導入時期や進め方にも最新の研究結果が反映されており、特に卵アレルギーの予防には、スキンケアと早期摂取(生後6ヶ月頃)が有効とする研究結果もあります。ただし、個人差がありますので湿疹が強い場合などは、必ず医師に相談の上、慎重に進めてください。

当院では、アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)を特定するために、以下のような検査を行っています。

食物経口負荷試験は、食物アレルギーについて調べる検査の1種です。食物アレルギーは、血液検査や皮膚テストが陽性でも必ず症状が出るとは限らず、一方で、陰性であってもごく稀に症状が出る場合があります。食物経口負荷試験は、アレルギーが疑われる食物(アレルギーを引き起こす食物)を実際に食べて、実際に症状が出るかどうか、どのくらいの量までなら大丈夫なのかを確認する検査です。この検査を行う目的は次の2つです。

アレルゲンに対する抗体量を測定します。保険適用で実施可能です。

専用の液を腕に滴下し、針で軽く皮膚を刺激して反応を見る検査です。即時型アレルギーの診断に役立ちます。また、遅延型アレルギー反応の有無の診断にも役立ちます。血液検査で扱っていない項目や食材に関しても調べることができます。

アレルゲンを含んだパッチを皮膚に貼り付け、48時間後に剥がして反応を観察する検査です。さらに数日後に再評価することもあります。遅延型アレルギーの診断に役立ちます。

より詳しい問診と検査で、必要最小限の除去食指導を行っています。また、診断後もなるべく早期の除去食解除に向けて細やかなフォローアップを行っています。管理栄養士による除去食指導も可能です。また、食物アレルギーだけでなく、離乳食がなかなか食べられない、体重が増えない、貧血、肥満、偏食などの相談にも対応しています。

食物アレルギーの場合、お母さんは「あれもこれも食べられないのではないか」と考えて心配ですし、「少しなら食べてもいいですよ」とだけ言われても、具体的な量がわからず放置してしまうことにもなりかねません。

当院ではアレルギーの診断だけでなく、どういう調理法で、どういう物を食べさせたら良いのか、メニューやレシピ、代替えとなる栄養素、このお菓子なら大丈夫など、おいしく楽しい除去生活をめざしてアドバイスをしています。資料やパンフレットもお渡ししていますから、家で見返しながら取り組むことができます。

当院では、園や学校での給食対応のため、「学校生活管理指導表」の作成を行っています。定期的な見直しを行い、成長とともに除去の必要がある食品かどうかを判断していきます。

指導表の作成時には、過去の検査結果や他院での対応歴が分かる資料をご持参いただくと、より的確な対応が可能です。また、万が一の誤食時の対応についてもご説明いたします。